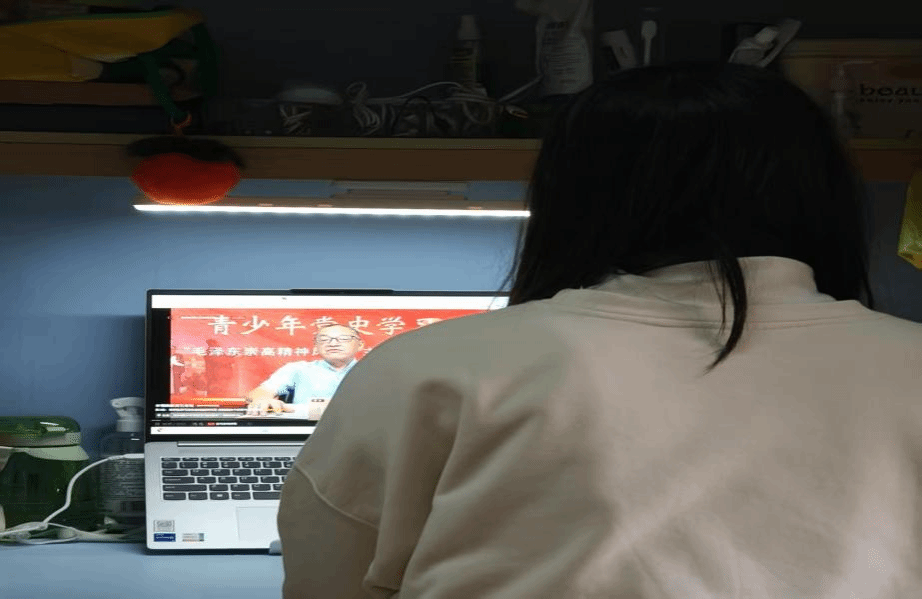

在新时代的壮阔征程中,为了让青年学子深刻领悟国家发展脉搏,传承福建五老精神,并加强部门思想文化建设,校关工委组织学生观看 《“读懂中国——教育强国 奋斗有我”主题活动省级优秀获奖作品成果展》。一起聆听岁月沉淀的故事,探寻中国崛起的密码。青年学子们亲眼见证五老们将一生献给祖国建设,他们用坚守诠释担当,用付出书写奉献,让青年们真切感受到这种伟大精神的延续。 在聆听五老故事的过程中,青年们进一步筑牢理想信念,明晰自己在时代浪潮中的使命担当。大家深刻认识到,个人的成长与国家的发展紧密相连,唯有将个人理想融入国家建设,才能实现真正的人生价值。

心得体会

1. 24级英语 林思涵

观看完《福建教育五老说:教育强国奋斗有我》后,五老饱含深情和力量的话语,震撼了我的心灵,给我上了一堂启迪智慧的人生大课。

他们的故事深深地打动了我,其中令我印象最为深刻的是福建师范大学的教师夫妇,他们年少立志参军,分隔两地,分别到沈阳和西藏,在军队中传授知识,退伍后一同回到福建师范大学担任教师。先行者陈振民教授书写了中国园艺科学的辉煌篇章,十几年砥砺前行,完成了植物组织离开培养大关的攻破,后在福建农林大学担任研究生导师,他说;“创新无极限,思路是关键“,他让我明白,追求真理的道路不是一帆风顺的,要开拓创新思维,耐得住寂寞,守住初心,才能在学术领域有所突破。他们从一根粉笔,一块黑板到现代化教学设备,他们始终坚守三尺讲台,用爱与责任浇灌一代又一代的幼苗,他们用一生践行为党育人的初心和使命,为育人事业添砖加瓦。

“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的使命“,作为新时代的中国青年,五老精神就犹如一座灯塔,指引着我们前进的方向,让我明白不论是在学习中或是在生活中,我们应当拥有不被困难所打败的勇气培养创新思维,勇于探索,个体的成长与国家的发展紧密相连,应当将个人理想融入国家命运当中,勇担时代所赋予我们的责任,让青春为国家,为人民的不懈奋斗中绽放光彩。

2. 24级生物工程 叶婷萱

在观看"读懂中国——福建五老说"的视频时,看见五位耄耋老者用布满皱纹的手掌,在时光的琴弦上弹奏出震撼人心的乐章。他们或是渡江战役的亲历者,或是闽南侨乡的开拓人,或是山区教育的守灯者,当这些生命轨迹交织成网时,我看见了历史长河中最璀璨的浪花。

在侨乡晋江深耕四十年的归侨陈老,用三枚不同年代的侨批封套串起了改革开放的壮阔图景。1980年代皱巴巴的汇款单上,海外游子寄回的不仅是外汇,更是对故土的炽热情怀。他推动建设的侨乡博物馆里,陈列着南洋先民带回来的西洋钟表与唐山瓷器,这些器物在对话中构建起海上丝绸之路的文化密码。老人布满裂痕的手掌轻抚展柜玻璃时,我仿佛看见历史与现实在此刻重叠。

扎根闽北山区五十载的退休教师林奶奶,至今仍保存着三千多封学生来信。发黄的信纸上,有用铅笔写的数学题,有用红笔画的教师节贺卡,还有海外学子寄来的明信片。当她念出"老师,我成了无国界医生"时,沙哑的声音里绽放出春天般的笑意。这些跨越半个世纪的文字,编织成中国教育最温暖的经纬。

在智能时代,我们习惯于用数据丈量发展,却常忘记丈量这些数据背后跳动的脉搏。五位老人的人生轨迹恰似榕树的根系,既有扎入历史深处的执着,又有拥抱新时代的舒展。当九零后村官小吴握着黄老将军的手请教基层治理之道时,我忽然明白:真正的中国故事,永远生长在代际传承的土壤里,在历史与现实的对话中生生不息。

3. 2024级数据科学与大数据技术 杨奕雪

近日观看《福建教育老五说》"老党员空中思政课堂",我的内心深受震撼。节目通过抗美援朝老战士黄以孟先生与青年讲师江定涛的讲述,将百年党史的波澜壮阔与新时代青年的使命担当交织呈现,让我深刻体会到教育强国建设不仅是国家战略,更是每个中国人的精神底色。

节目中,黄以孟老人以亲历者的视角重现抗美援朝的烽火岁月。当他说到"火线入党"的战士们用血肉之躯筑起钢铁长城时,我仿佛触摸到信仰的温度——正是这种"捐躯赴国难,视死忽如归"的赤诚,让教育强国的根基始终深扎于红色沃土。而江定涛老师梳理的百年党史长卷,则让我看到中国共产党如何在惊涛骇浪中开辟出中国特色社会主义教育道路。从延安窑洞的识字班到建设世界最大教育体系,一代代教育工作者用生命诠释着"为党育人、为国育才"的初心。

最触动我的是青年学子们的实践探索。节目中提到的南京航空航天大学博士生周小川手握16项专利深耕汽车领域,正是对习近平总书记"服务高质量发展"要求的生动回应。作为新时代青年,我们既要像福州非遗游神中"华光大世子"那般传承文化根脉,也要像湖北工业大学突破"卡脖子"技术的团队那样勇攀科技高峰。教育强国的征程上,每个青年都是"画中人"更是"绘画者"。节目中复旦大学高国希教授强调的"全环境立德树人"理念,启示我们不能仅满足于课堂学习。去年参与校团委组织的"重走长征路"红色研学时,我在闽西老区亲眼见到乡村教师用双语教学守护方言文化,这让我更深刻理解到:教育强国的内涵既有科技创新的星辰大海,也有文化传承的薪火相传。

作为新时代大学生,我愿以"强国有我"的担当践行青春誓言。既要夯实专业能力,在人工智能、绿色能源等前沿领域勇闯"无人区";也要扎根社会实践,用数字化技术助力乡村振兴。正如节目中展现的"丝绸之路大学联盟"那样,我们要以开放包容的姿态讲好中国教育故事,让世界看到东方智慧与现代文明的交融共生。教育兴邦,奋斗有我。这堂跨越时空的思政课让我坚信:当千万青年将个人理想熔铸于民族复兴伟业,教育强国的蓝图必将绽放出最绚丽的时代光华。

4. 2024级英语 陈烨

当屏幕里92岁的林老颤抖着手指向泛黄教案上"教育不熄,星火永传"八个字时,我笔记本上正在勾画的职业规划突然显得格外苍白。这位曾徒步三百里山路劝学、在台风天用背篓接学生上课的老教师,用四十年光阴在闽东山区浇筑出十七所村小。此刻我望着窗外灯火通明的自习室,忽然读懂了中国教育强国的密码——那些躬身泥土的守望者,才是托起民族未来的真正脊梁。

节目中最具冲击力的不是宏大数据,而是老教师们如数家珍的"特殊账本":陈阿婆用二十斤地瓜干抵学费的借据,留守儿童小芳考上师范大学的捷报复印件,支教老师集体签名的山花标本......这些带着泥土气息的见证物,让我想起去年暑期在宁德支教时,总爱揪我衣角的聋哑女孩小花。当我们在结业式用手语表演《夜空中最亮的星》时,她母亲含泪说:"原来我的星星真的会发光。"这种生命的相互照亮,不正是五老精神的当代表达吗?

在智慧教室已成标配的今天,节目里那盏锈迹斑斑的煤油灯格外刺目。1958年台风夜,郑老师正是提着它,在漏雨的祠堂里为六个年级的学生交替上课。这让我想起导师常说的"教育的三重灯火":照亮书本的明灯,温暖心灵的烛火,指引方向的灯塔。作为英语师范生,我曾在微格教室里反复打磨授课技巧,却忽略了最重要的教育温度。上周给留学生讲解《乡土中国》时,我特意带去了家乡的漆线雕,当印尼学生Alin用"蚕茧"形容文化传承的奥妙时,我忽然懂得:教育的真谛不在传输知识,而在点燃心火。

片尾镜头扫过五老布满老茧的双手,这些握过粉笔、扶过犁头、修过校舍的手掌,正在将时代的接力棒递向我们。在整理跨境电商实训资料时,我特意在教案中增加了"闽商精神"模块;筹备国际文化节时,我们小组用AR技术复原了侨批档案馆。当德国交换生惊叹于侨乡"家书抵万金"的历史时,我更加确信:新时代的奋斗,既要接续前辈的精神薪火,更要用青年智慧书写崭新篇章。

教育强国的长卷正在展开,我们既是执笔人亦是画中人。或许我们不再需要徒步劝学,但那些在网课平台上为偏远地区学生开设的公益直播间,那些在国际论坛上用多语言讲述的中国故事,何尝不是对五老精神的最好传承?正如林老在节目中所说:"每个时代都有要跨的山河,重要的是永远保持攀登的姿态。"此刻,我的职业规划已重新修订——不仅要做跨文化交流的桥梁,更要成为播撒火种的赶路人。